・BONIQ設定

・材料

・比較実験

・比較実験結果:実験1~3 変色

・比較実験結果:実験4~6 変形

・結論

・作った感想

鶏レバーは栄養価に優れており、鉄分やビタミンAが豊富。タンパク質や他のビタミン類も豊富で、貧血や冷え性の予防、皮膚の粘膜を正常に保つ効果がある。アスリートはもちろん、誰にでも必要な栄養素が豊富に含まれている。

BONIQで調理する鶏レバーは、BONIQレシピの中でも特に人気があり、従来の鍋で煮るような調理法と仕上がりの差が歴然となる。まるでフォアグラの様ななめらかな食感になり、臭みが出にくい。その仕上がりのクオリティは、ぜひ多くの方に試してもらいたいほど自信がある。

ところが、気になる点が一つある。低温調理後の鶏レバーの表面は、まだらに変色するのである。

従来の鍋で煮る調理法の場合、全面的に灰褐色に変色するため「変色しているのが当然」であり、特に気にならない。しかし低温調理の場合、鶏レバーを切った断面はきれいな濃いピンク色だが、表面はまだらに灰褐色や若干緑っぽく変色することが多い。全部が均一な色ではなくまだらなため、余計に変色しているように見える。しかも新鮮であればあるほど、より変色が起こる。

家庭で食べる分には問題ではないと思うし、ただ美味しい。だが飲食店のプロの方たちは当然、見た目も最高のものを提供したいとのことで、「変色しない方法はないか」との声が寄せられた。

そこで変色しない方法を検証する。

まだらに灰褐色に変色する原因として考えられるのは、血や組織に含まれる「鉄」の成分が「加熱」によって「酸化」するからではないかと考えた。

「酸化」を防ぐには鶏レバーを「酸素」から遮断すれば良い。低温調理での「加熱」は絶対必要であるが、温度が低いほど変色が防げるか?

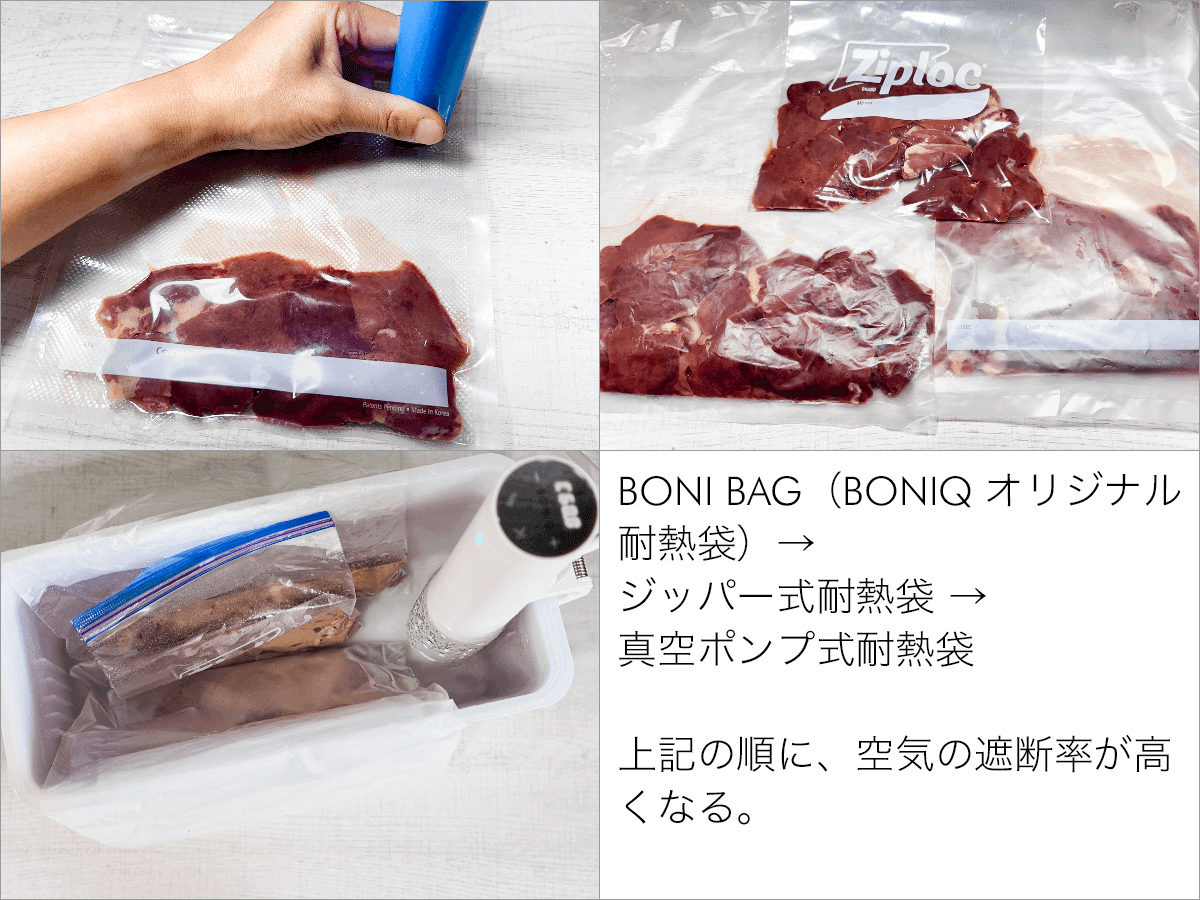

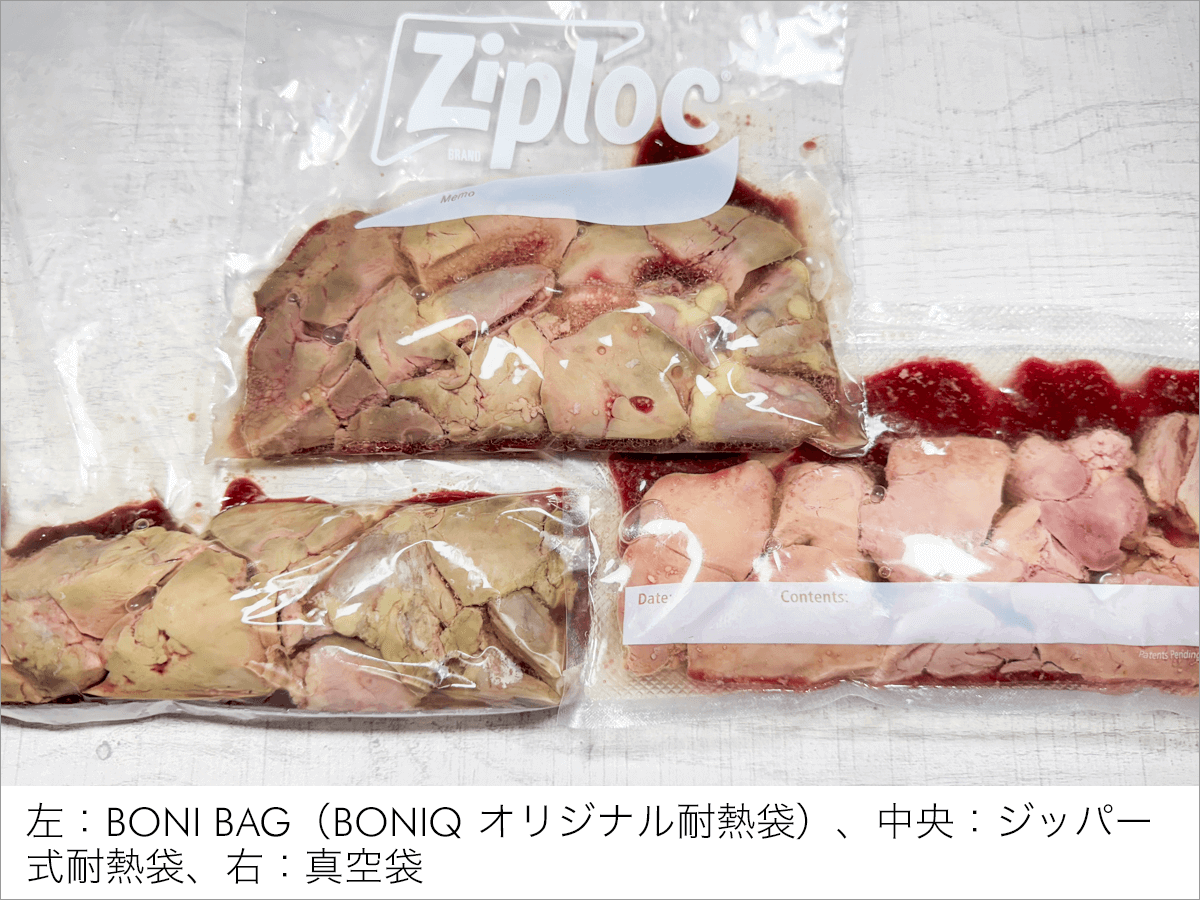

ということで、筋や血管を取り除く下処理をした鶏レバーを、

実験1. BONI BAG(BONIQ 低温調理用耐熱袋)(※1)

実験2. ジッパー式耐熱袋(※2)

実験3. 真空式ポンプ式耐熱袋(※3)に入れて、それぞれ60℃ 1時間10分低温調理する。

※1:口が閉まらない耐熱袋。

※2:ジップロックに代表される、口が閉まる耐熱袋。

※3:手動ポンプで真空になるバルブ付きの耐熱袋。バルブから水が入り込むのを防ぐため、BONI BAGを被せる。さて、変色は防げるか?

BONIQ設定

60℃

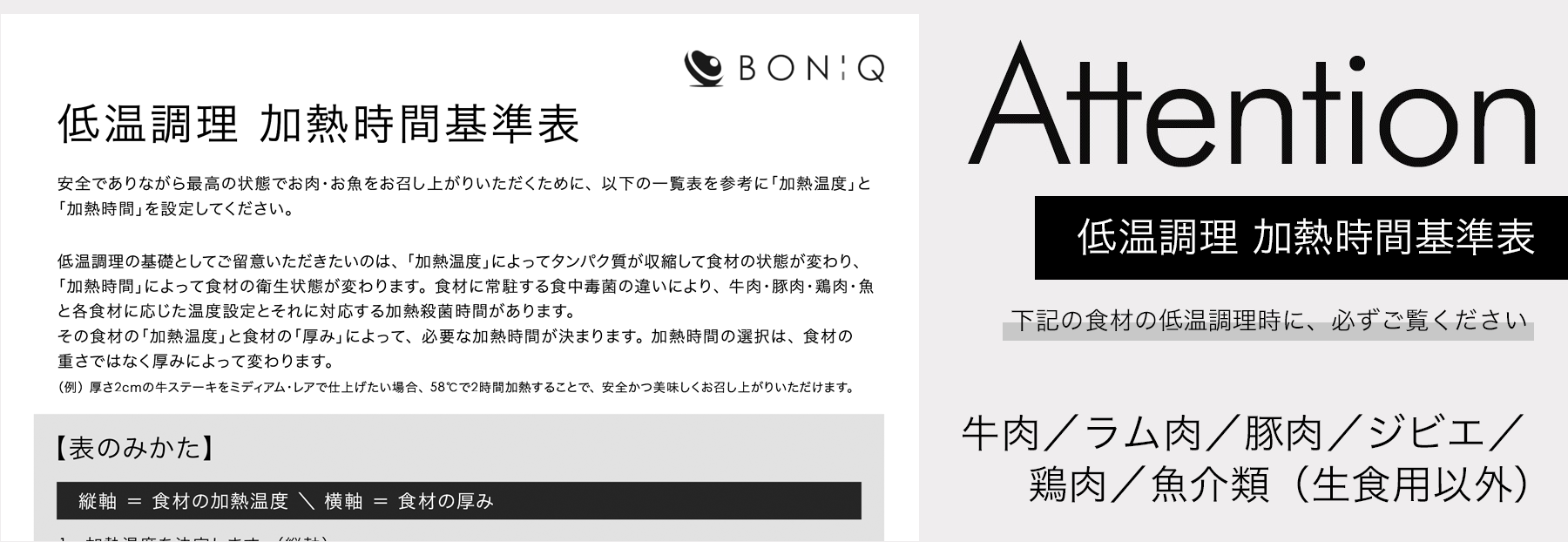

1:10(1時間10分)※参照:低温調理 加熱時間基準表(鶏肉)

材料/実験1~3:変色の比較実験

・鶏レバー(ハツも含む。国産) 500g(厚み1.5cm)

・塩(下処理用) 12g<ほか、調理器具など>

・ボウル/容器(下処理用)

・ざる(下処理用)《実験1》

・BONI BAG(BONIQ 低温調理用耐熱袋) 1枚《実験2》

・ジッパー式耐熱袋(ジップロック) 1枚《実験3》

・真空ポンプ式耐熱袋 1枚

・BONI BAG(BONIQ 低温調理用耐熱袋) 1枚

※バルブから水が入るのを防ぐため、BONI BAGを被せる。材料/実験4~6:変形の比較実験

・鶏レバー(厚み1.5cm、ハツも含む。国産) 500g

・塩(下処理用) 12g

・サラダ油 120ml<ほか、調理器具など>

・ボウル/容器(下処理用)

・ざる(下処理用)《実験4》

・BONI BAG(BONIQ 低温調理用耐熱袋) 1枚《実験5》

・ジッパー式耐熱袋(ジップロック) 1枚《実験6》

・真空パック器

・真空袋 1枚

※真空ポンプ式耐熱袋は液体に対応していないので、機械式の真空器を使用する。

《手順》

下処理

鶏レバーの血筋、血の塊、脂肪部分を取り除き、一口大にカットする。

ハツは脂肪部分を取り除き、半割りにし、血筋を取り除く。

流水でよく洗い、ざるにあけて水気を切る。

ボウルに鶏レバーとハツを入れ、塩で揉んで15分置く。

流水で洗い流し、ざるで水気をよく切る。

比較実験/実験1~3:変色の比較実験

鶏レバーを、

実験1. BONI BAGに入れる。

実験2. ジッパー式耐熱袋に入れ、湯せんに沈めながら空気を抜いて密封する。

実験3. 真空ポンプ式耐熱袋に入れて密封し、真空ポンプで空気を抜いて真空にする。バルブからの水の侵入を防ぐため、BONI BAGを被せる。

それぞれ60℃ 1:10(1時間10分)低温調理する。

BONIQの設定時間終了のタイマーが鳴ったら袋を取り出し、それぞれを比較する。

<BONIQセット時>

※肉、魚(生食用を除く)は種類と厚みに応じて加熱設定を変更する。参照:「低温調理 加熱時間基準表」

※食材全体がきちんと湯せんに浸かるよう、十分な水量を用意する。

※高温・長時間調理時は蒸発による水位減少を防ぐため、最大水量を用意する。

<BONIQ投入時>

※袋内に気泡が残らないよう湯せんに入れながらしっかり空気を抜き、密封する。(参考:動画「低温調理用バッグの密封方法」、記事「ベストなバッグ密封の仕方 比較実験」)

※食材全体が湯せんに浸かるようにする。浮いてくる場合は、

・BONIQ 低温調理コンテナ:コンテナラック、トレーを使用して完全に沈める。

・鍋:耐熱性の瓶や重しを乗せて完全に沈める。

※高温・長時間調理時は、湯せんにカバーをして水位減少を防ぐ。

・BONIQ 低温調理コンテナ:コンテナルーフを使用する。

・鍋:ラップを使用する。

・BONIQ 低温調理用耐熱袋「BONI BAG」(湯せん、冷凍、冷蔵可能)はこちら

・BONIQ 低温調理コンテナ&コンテナアクセサリー(ラック、トレー、フタ、ジャケット)はこちら

・BONIQ 深型ホーロー鍋はこちら

比較実験結果/実験1~3:変色の比較実験

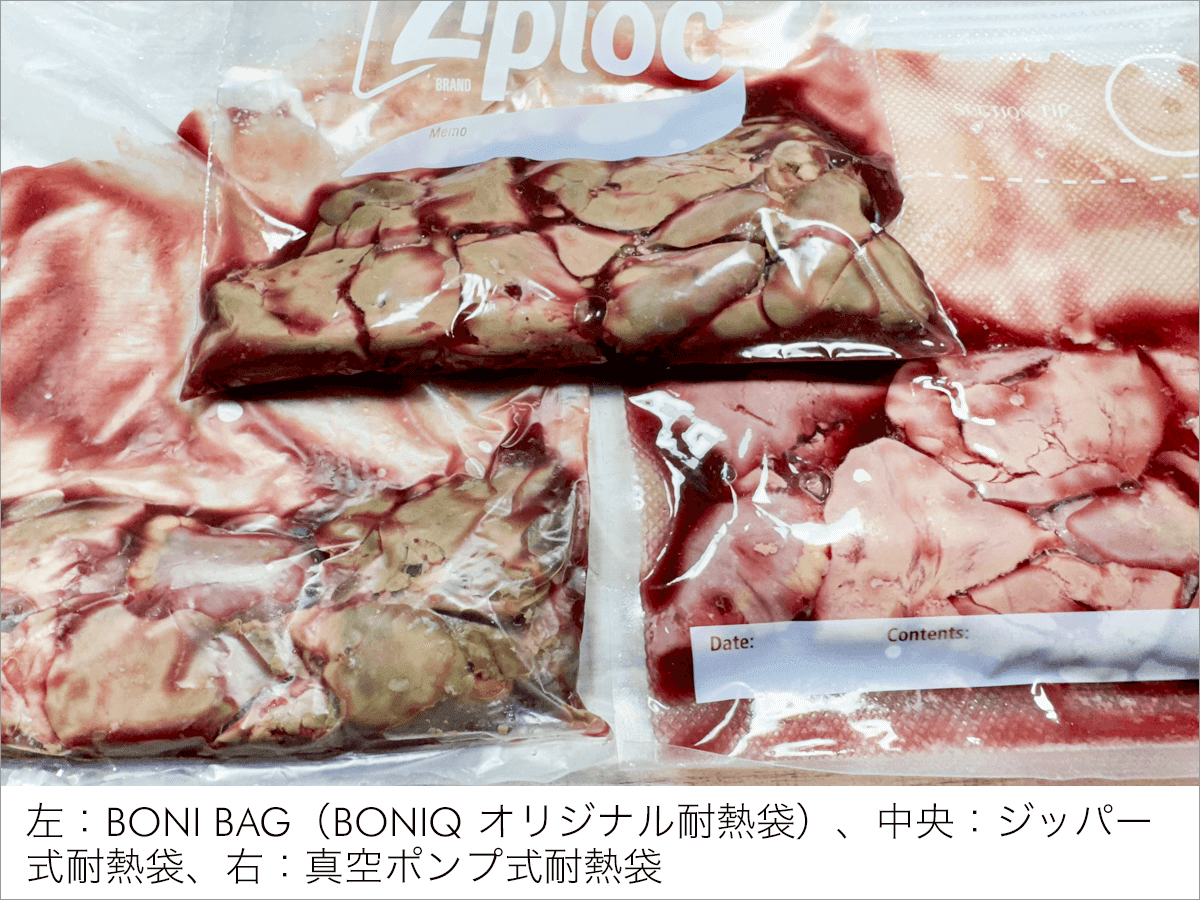

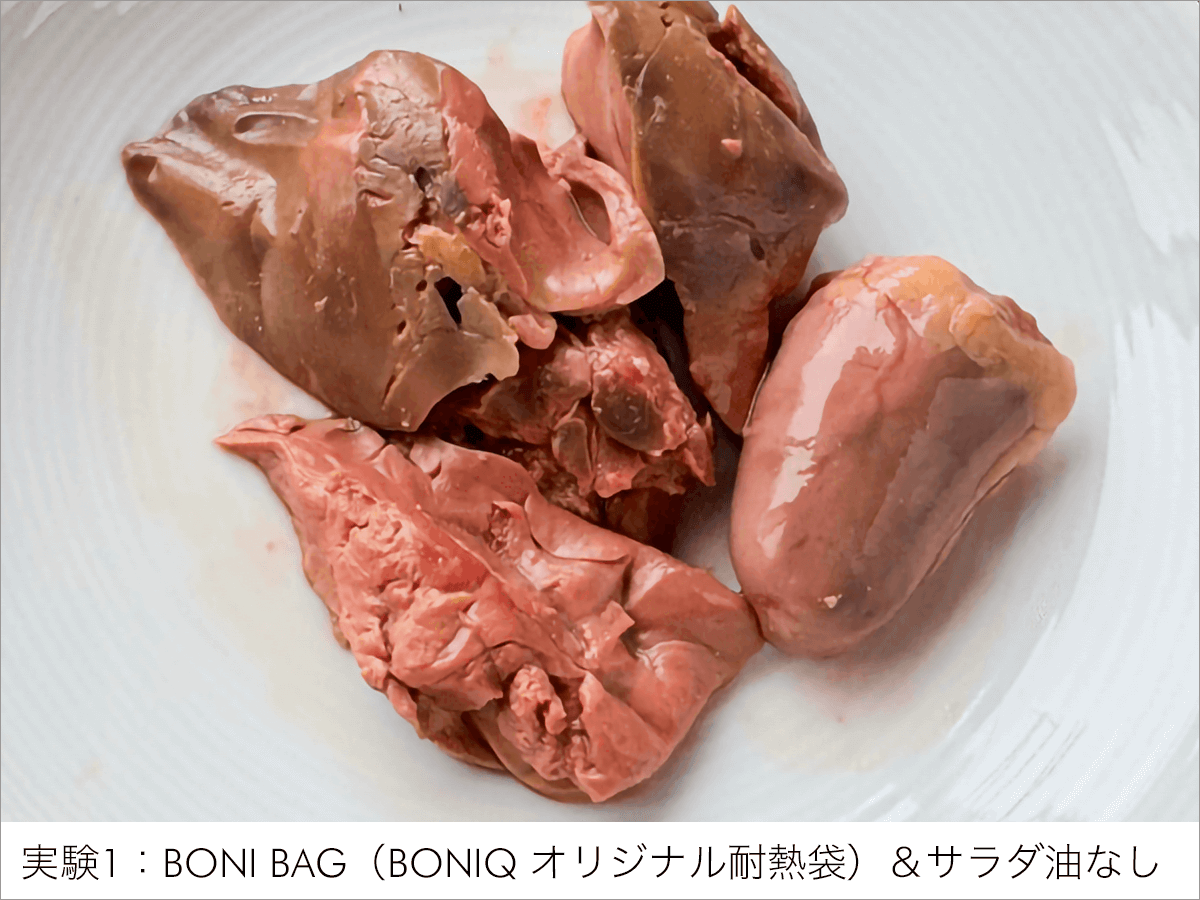

耐熱袋を湯せんから出した時点で、色の違いが明らかである。

「実験1. BONI BAG」はまだらでかなり灰褐色に変色しており、次いで「実験2. ジッパー式耐熱袋」もやや変色している。

一方、「実験3. 真空ポンプ式耐熱袋」のものは全くと言っていいほど変色しておらず、均一なピンク色であった。

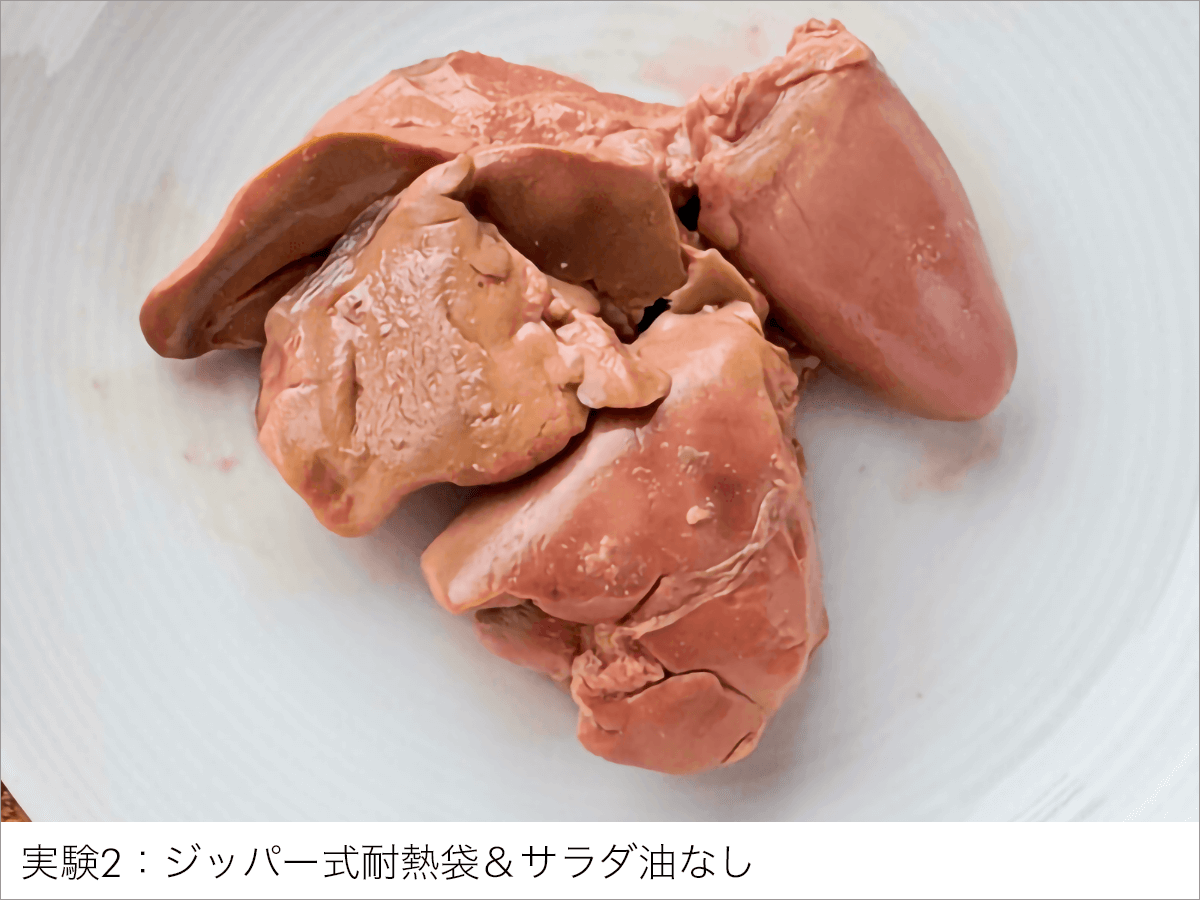

取り出してドリップを切る。

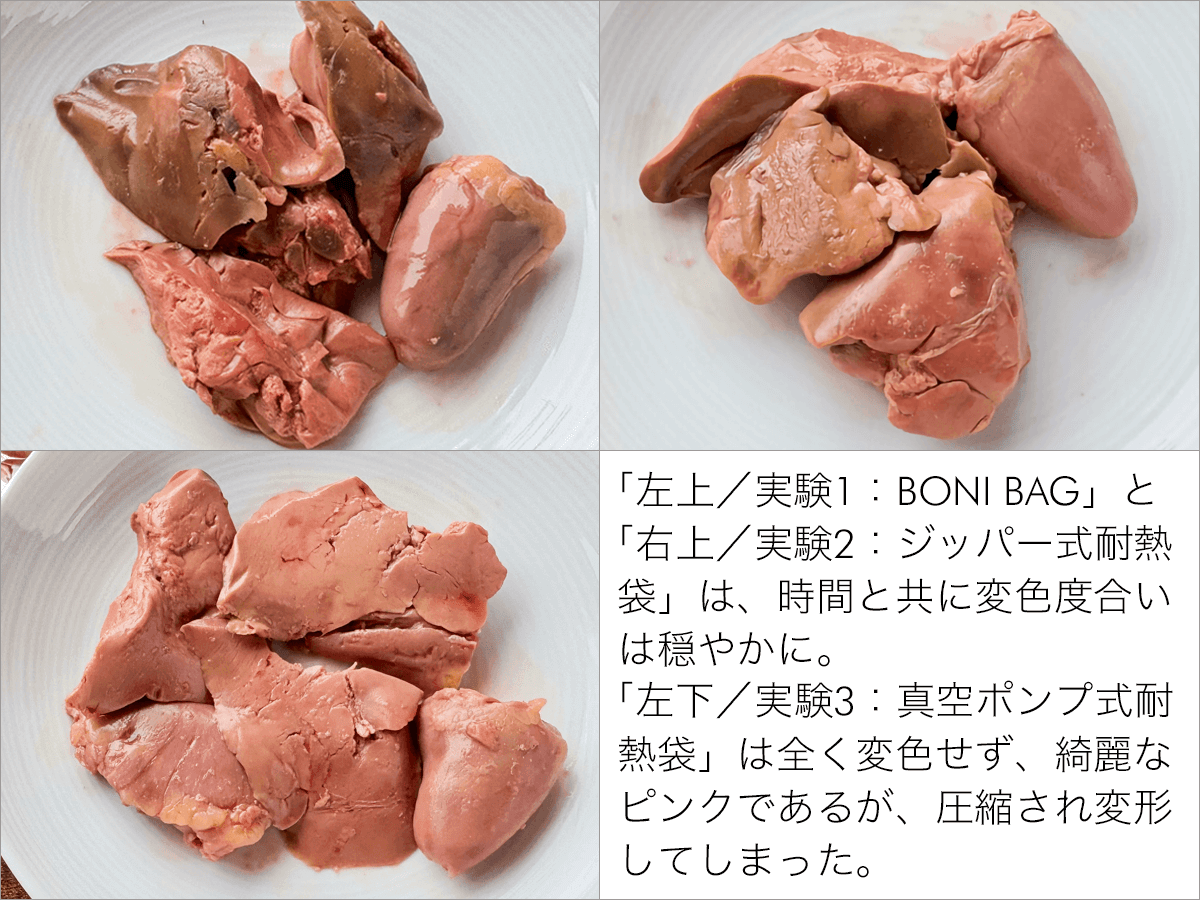

「実験1. BONI BAG」と「実験2. ジッパー式耐熱袋」は、鶏レバー同士が重なり合っていた部分はピンク色だが、それ以外の部分は灰褐色に変色している。

ただ、時間が経つにつれ変色度合いがマシになってきた。

特に「実験2. ジッパー式耐熱袋」はあまり変色が気にならない程になった。家庭で食べる分には何の問題もないと思う。上から薬味や調味料をかければほぼわからない。

「実験3. 真空ポンプ式耐熱袋」はほとんど変色がなくきれいなピンク色であるが、ポンプで空気を抜いて真空にした分、袋が圧縮されたので鶏レバーも圧縮され、変形している。

色は美しいが、形がぺちゃんこになってしまった。

鶏レバーが圧縮されなければ良いわけだ。

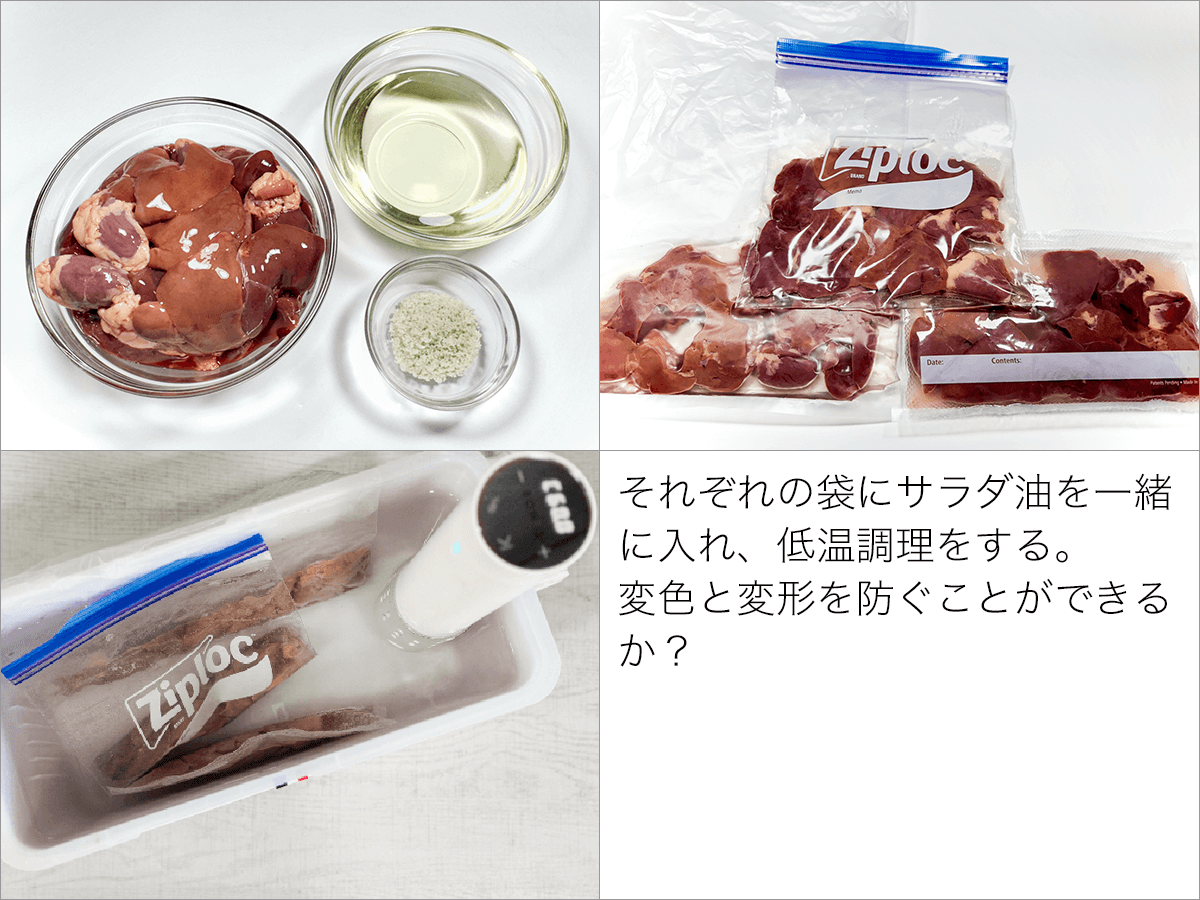

以前に行った実験「51℃ フリーザーバッグに油は必要? ほたて編」で、ほたてをそのままジップ式耐熱袋に入れて低温調理すると変形してしまうが、油を入れると変形が抑えられたことを思い出した。

鶏レバーにもサラダ油を一緒に入れれば変形が抑えられるのではないか。

また、サラダ油は鶏レバーの周りの空気を遮断できるのではないか?

ということはBONI BAGやジッパー式耐熱袋にもサラダ油を一緒に入れれば、空気を遮断できて変色を抑えられるのではないか?

そうすると真空器がなくても、変色しない鶏レバーを作ることができるかもしれない。

そこで新たな実験を行う。

比較実験/実験4~6:変形の比較実験

筋や血管を取り除く下処理をした鶏レバーを、

実験4. BONI BAG(※1)

実験5. ジッパー式耐熱袋(※2)

実験6. 真空袋(※3)

に入れ、サラダ油をそれぞれ加え、60℃ 1時間10分低温調理する。

※実験1~3の時と同様に下処理も行う。

※1:口が閉まらない耐熱袋。

※2:ジップロックに代表される、口が閉まる耐熱袋。

※3:真空ポンプ式耐熱袋は液体に対応していないので、機械式の真空器を使用する。

サラダ油は「変色」「変形」を抑えられるか?

比較実験結果/実験4~6:変形の比較実験

耐熱袋を湯せんから出した時点で、色の違いが明らかである。

先ほどのサラダ油を入れない実験1〜3と色はほとんど一緒である。

「実験4. BONI BAG」はかなりまだらに灰褐色に変色しており、次いで「実験5. ジッパー式耐熱袋」もやや変色している。

つまり、サラダ油を入れたからと言って、変色を防ぐことはできないようだ。

「実験6. 真空袋」のものは予想通り、全くと言っていいほど変色しておらず、均一なピンク色に仕上がった。

取り出してみると、サラダ油を入れた「実験4. BONI BAG」と「実験5. ジッパー式耐熱袋」は、サラダ油を入れていない「実験1. BONI BAG」「実験2. ジッパー式耐熱袋」と何ら変わりはなかった。

つまり、「BONI BAG」か「ジッパー式耐熱袋」に入れて低温調理するなら、サラダ油は無意味ということである。

こちらも時間が経つにつれ、変色度合いがマシになってきた。

「実験6. 真空袋」は鶏レバーは変形することなくきれいな形を保ち、変色も起こらなかった。全体が均一で綺麗なピンク色である。

一点、真空パック袋にエンボス加工(袋表面のメッシュ状の粒々)がされており、それが若干鶏レバーにプリントされてしまっている箇所があった。なので調節できるのであれば真空度合いを強くしすぎない方が良いと思う。

「実験6. 真空袋」に関しては、変形が抑えられたのでサラダ油は必要である。サラダ油はほぼ無味なので、味や香りにほとんど影響を与えない。

ちなみに実験1〜6全てにおいて、変色していてもしていなくても、味わいはどれも変わらない。サラダ油もドリップごと切ってしまえば、食べた感じ油っぽさというものはほとんど感じない。

結論

結論として、真空器を使わないならば「実験1. BONI BAG」よりも「実験2. ジッパー式耐熱袋」の方が変色が最低限に抑えられるのでおすすめ(サラダ油は全く不要)。家庭で食べる分には何の問題もない。

お店で出す場合など、全く変色させずきれいな形を保ち、完璧さを求める場合はサラダ油を入れた「実験6. 真空袋」がおすすめである。

参考文献

飯田薫子・寺本あい、一生役立つ きちんとわかる栄養学、西東社、2022、p.223

《作った感想》

以前より飲食店のプロの方より「鶏レバーを変色させない方法はないか」とのお声をいただいており、今回の実験を行いました。

いろいろ調べたところ、ソーセージの変色を抑え発色させる方法として、「セロリ」を加えるというものがあります。セロリには「亜硝酸塩」が含まれており、それが肉の発色を促す働きがあります。また、岩塩にも同じような効果があるという情報もありました。そこで、生セロリ、セロリパウダー、岩塩・・・さまざまやってみましたが結果は惨敗。何も入れないものよりも変色してしまうという逆の結果に(涙)。

そこで今回は純粋に酸素だけを遮断する方法にしたところ、真空にしたもの(+サラダ油)が変色を完全に抑え、形もきれいに仕上げることができました。

ぜひ飲食店のプロの方や低温調理鶏レバーを極めたい方は、この方法をご参考にしていただけましたら幸いです。

質問・疑問・要望・作った感想をコメントいただけたら嬉しいです^^

【注意】

低温調理では高温による殺菌ができないため、食の安全に留意する必要があります。

レシピ記載の温度・時間設定をご参考いただき、例として大きく温度設定を変更するなどはされないようご注意ください。

なお、レシピ記載の設定をお守りいただいた上であっても、食材や調理環境などによっても安全面のリスクが異なるため、最終的には自己責任となりますことご了承ください。

取扱説明書や低温調理ガイドブック、各種の低温調理における情報などをご覧いただいた上で、安全に配慮した調理をお願いいたします。詳細はこちらの【低温調理のルール 〜6つのポイント〜】を参照くださいませ。

また食中毒に関して、下記のサイトもご一読ください。

特にお年寄りやお子様、免疫力の弱っている方は当サイト推奨温度設定に従わずに、下記厚生労働省サイトの指示に従い全てのお肉で【中心温度75℃ 1分以上】の加熱をしてください。

→ 食肉に関する注意点:厚生労働省 食中毒予防

最新記事 by 小野寺 桂子 (全て見る)

- 低温調理のルール 〜6つのポイント〜 - 2020年6月3日

コメント