・BONIQ設定

・材料

・一食あたりの栄養素

・手順

・作る際のポイント

・作った感想

・BONIQ管理栄養士による栄養アドバイス

人気の<低温調理 麹シリーズ>。低温調理で作る、簡単麹レシピ。

汁物、西京漬け、煮物、柚子みそや料理の隠し味にも。

奥深い甘味と旨味がしっかり味わえる、低温調理で作る極上白みそ。

低温調理で酵素の活性を止めずに、麹菌パワーをしっかり活かして◎

BONIQ設定

57℃

8:00(8時間)

材料

☆出来上がり量:約1kg☆

<茹で大豆>

・大豆 200g

・水(大豆を戻す用) 600ml~(大豆の重量の3倍以上)

・水(大豆を茹でる用) 戻した大豆がひたひたに浸かる、たっぷりの量 × 2回分<BONIQする材料>

・茹で大豆(↑) 全量

・米麹(生) 500g

・塩 40g<ほか、調理器具など>

・ボウル/容器

・鍋

・ざる

・フードプロセッサー(ない場合は、すり鉢やポリ袋でも可)

※詳しくは《作る際のポイント》に説明あり。

当レシピの栄養素

栄養素(1人分) 1日の推奨摂取量 低糖質レベル ★★☆(一食:糖質20g 以下) カロリー 39.1 kcal - 糖質 5.8 g - タンパク質 1.7 g 体重 x 1.2g ~ 1.5 g 脂質 0.5 g - 食物繊維 1 g 20 g 以上 カリウム 61 mg 3500 mg 以上 カルシウム 14 mg 650 mg 以上 マグネシウム 6 mg 350 mg 以上 鉄分 0.6 mg 7.5 mg 以上 亜鉛 0.2 mg 10 mg 以上 塩分 1.1 g - ※本レシピの白みそ 大さじ1(18g)あたりの栄養価を計算しています。

《手順》

大豆を戻す

大きいサイズのボウル(大豆が2倍~に膨れるため)に600ml以上の水を入れて大豆を浸し、12時間以上おく。

(夏場は冷蔵庫へ。)

大豆の薄皮を剥く

戻し汁に浸したまま大豆をこすりながら皮をつまみ、薄皮を剥いて取り除く。

※自宅用ならば厳密にすべての薄皮を取り除く必要はなく、1割ほど残っていても問題はない。

大豆を煮る

鍋に皮を剥いた大豆と水を入れ、中火で煮る。

フツフツと泡が出始めたらゆで汁を捨て、再度水を加えて煮る。

沸騰直前にフタをして弱火にし、1〜1時間半程煮る。

※圧力鍋でも可。

大豆が指で簡単につぶれるやわらかさになったらボウルにざるを重ね、鍋の中身をざるにあげて、大豆と煮汁に分ける。(煮汁は使用するので捨てない。)

低温調理器 BONIQをセットする

鍋やコンテナに水を入れ、本体を挿す。

57℃ 8:00(8時間)に設定し、水温上昇を開始する。

(食材はまだ投入しない。)

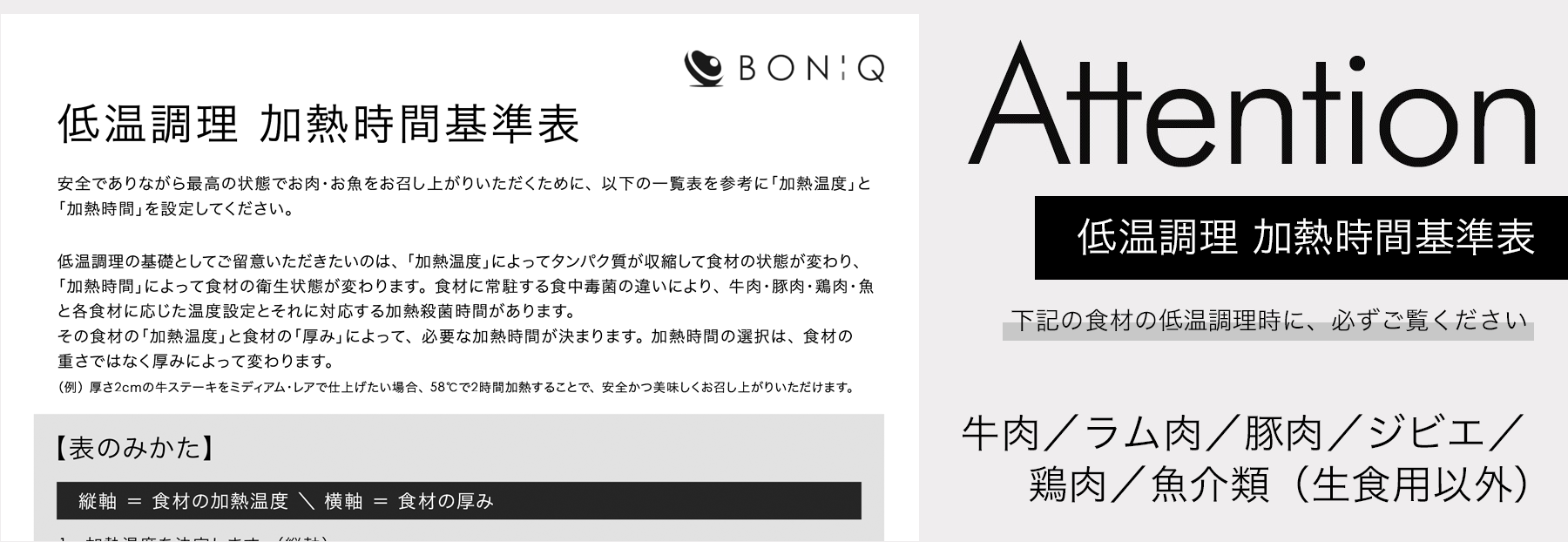

※肉、魚(生食用を除く)は種類と厚みに応じて加熱設定を変更する。参照:「低温調理 加熱時間基準表」

※食材全体がきちんと湯せんに浸かるよう、十分な水量を用意する。

※高温・長時間調理時は蒸発による水位減少を防ぐため、最大水量を用意する。

・BONIQ 低温調理コンテナ&コンテナアクセサリー(ラック、トレー、フタ、ジャケット)はこちら

・BONIQ 深型ホーロー鍋はこちら

攪拌する

人肌程度に冷ました<BONIQする材料>(茹で大豆、米麹(生)、塩)をフードプロセッサーに入れ、攪拌する。

※回らない場合はおたま半量〜の煮汁を加える。

様子をみながら少しずつ煮汁を加えて攪拌し、出来上がり時のみその粘度になるようにする。

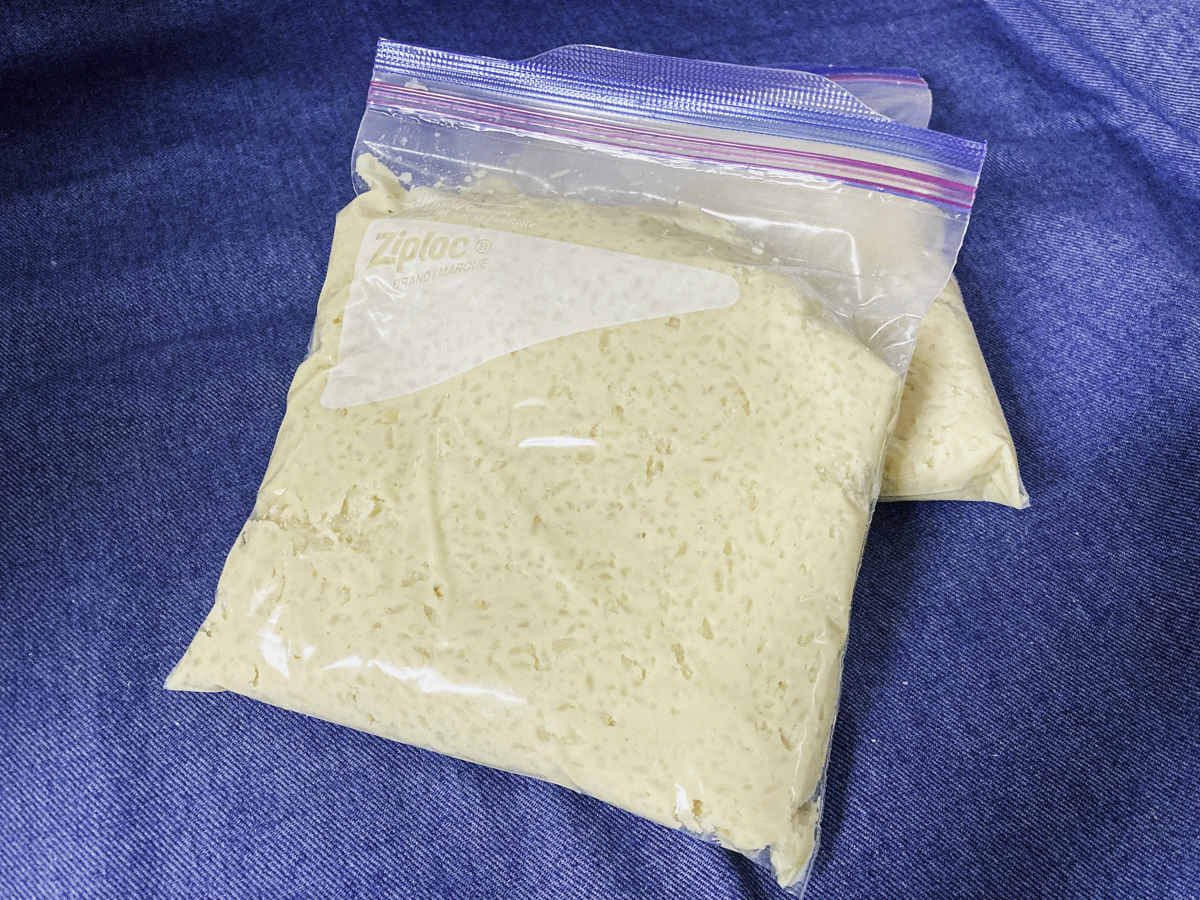

耐熱袋に投入する

耐熱袋に攪拌した<BONIQする材料>(茹で大豆、米麹(生)、塩)を入れ、平らな場所に置いて上から手で押さえつけ、厚さが均一になるようにする。

※袋2枚に分けて入れ、一方を冷凍保存するなどしても良い。

BONIQ 低温調理用耐熱袋「BONI BAG」(湯せん、冷凍、冷蔵可能)はこちら

BONIQに投入する

設定温度に達したら袋を湯せんに入れ、低温調理をする。

※袋内に気泡が残らないよう湯せんに入れながらしっかり空気を抜き、密封する。(参考:動画「低温調理用バッグの密封方法」、記事「ベストなバッグ密封の仕方 比較実験」)

※食材全体が湯せんに浸かるようにする。浮いてくる場合は、

・BONIQ 低温調理コンテナ:コンテナラック、トレーを使用して完全に沈める。

・鍋:耐熱性の瓶や重しを乗せて完全に沈める。

※高温・長時間調理時は、湯せんにカバーをして水位減少を防ぐ。

・BONIQ 低温調理コンテナ:コンテナルーフを使用する。

・鍋:ラップを使用する。

仕上げ

BONIQの設定時間終了タイマーが鳴ったら袋を取り出し、粗熱を取って出来上がり。

使用する際は都度清潔なレードルなどですくう。

保存瓶やタッパーなどに移す際は、消毒した清潔な容器に入れて冷蔵庫(または、冷凍庫)で保存し、早めに使い切る。

《作る際のポイント》

一般的な白みそは茹でて潰した大豆と塩、米麹を混ぜ合わせて数週間かけて作ります。さらにその後、なめらかにするためにすり潰す工程があります。

手順2、大豆の薄皮を剥く際、ある程度まとめて行い、浮いてきた薄皮をざるなどですくって取り除くと、効率的に皮むきができます。

また、自宅用ということもあり厳密にすべての薄皮を取り除く必要はなく、1割ほど残しても問題はありません。

手順5、茹で大豆と米麹を撹拌する際、大豆が人肌程度に冷めてから混ぜ合わせるようにします。生きた麹菌は70℃近くになると失活してしまいますのでご注意ください。

フードプロセッサーがない場合、すり鉢やポリ袋の中で大豆のみつぶしてなめらかにし、米麹、塩と合わせてもOKです。米麹の粒感が残りますが、これはこれでおいしくいただけます。

フードプロセッサーに全量入らない場合は、無理をせず大豆、米麹、塩をざっくり同量ずつ2〜3回に分けて攪拌してください。

手順8、BONIQでの低温調理後に粒感が気になる場合やもっとなめらかにしたい場合は、再度攪拌すると良いでしょう。なめらかでより使い勝手の良いみそになります。

《作った感想》

低温調理器でもみそを作ることができます。

通常の赤みそや淡色辛みそ(茶色っぽいみそ)と異なり、白みそは麹が大豆のでんぷんを糖に変える反応を利用して作るみそです。短期間で熟成させるため、塩分量が少なく甘口でまろやかな味わいが特徴です。

大豆の皮を丁寧に取り除く作業は大変ですが心を無にできる作業であるため、やり終えた後のスッキリ感と達成感が味わえますよ!

白みそは汁物のほか、西京漬けや柚子みそ、料理の隠し味にも使うことができます。作っておくと大変重宝する調味料です。

BONIQ管理栄養士による栄養アドバイス

白みそと西京みそは同じものを指します。もともと白みそは西日本で広まったみそだったことから、関東の人が「西の京のみそ=西京みそ」と呼ぶようになったそうです。

白みそは使い慣れている人でないと購入したり作ったりはしないと思いますが、一般的なみそと作り方が違うため塩分濃度も味も全く違います。

一般的なみそは塩分濃度が12%以上あるものが多いのですが、白みその塩分濃度は4~6%程と低めです。

また一般的なみそは、長期熟成させることによって大豆のタンパク質を分解しアミノ酸を増やした「旨味」を作り出しますが、白みそは塩分が少ないため発酵には時間をかけず麹が作り出す甘みを引き出します。そのため、白みそは豆や麹の甘みを強く感じるのです。

市販品の白みそは、出来上がり後に加熱殺菌をして麹菌の発酵の力を止める場合があります。麹菌にはタンパク質をやわらかくする成分や旨味を作り出す成分なども含まれているのですが、加熱殺菌することによって酵素が死滅し、せっかくの発酵の力はなくなってしまいます。

その点、今回低温調理器で手作りした白みそは麹菌のパワーを活かしたまま料理に使うことができます。

ただし、製造後は早めに使わないと変色したり味が変わることがあるため、早めに使い切るか半量冷凍保存しておくと安心です。

みそには様々な種類があり、赤みそ、白みそ、八丁みそ、麦みそなど地域によっても使う種類にばらつきがあります。それぞれのみそに味や風味の特徴があるので、2~3種類常備しておくと料理にバリエーションができます。お味噌汁に甘みが欲しい時にも、赤みそに白みそを少しブレンドするだけで味に変化を出すことができます。

<低温調理 麹シリーズ>

57℃ 手作り白みそ:奥深い甘味で料理が際立つ

37℃ 甘酒酵素水:飲む点滴を糖質オフで◎

60℃ 甘酒&甘酒バナナスムージー:飲む点滴!

60℃ 生活習慣病を予防◎低温調理で手作り塩麹

60℃ 新玉ねぎ麹&新玉ねぎ麹ドレッシング

60℃ 基本の低温調理麹(甘麹・醤油麹・塩麹)

60℃ 腸内環境を改善◎低温調理 キウイ麹

60℃ 下味付けやソースに!低温調理 トマト麹

60℃ コチュジャン(甘辛みそ)韓国定番調味料

60℃ 三升漬(さんしょうづけ):うま辛調味料

60℃ 豆板醤(トウバンジャン):中華調味料

60℃ しその実しょうゆ麹:薬味にぴったり

60℃ 発酵ケチャップ:砂糖不使用、米麹の甘み

60℃ にんじん麹ドレッシング:砂糖不使用◎

80℃,60℃ とうもろこし麹のコーンポタージュ

60℃ いちじく麹:不老長寿の果物を、丸ごと!

60℃ ひよこ豆味噌:高栄養で甘く優しい味わい

60℃ 玉ねぎ麹:簡単、万能!発酵調味料

60℃ 玉ねぎしょうゆ麹ドレッシング:ヘルシー

60℃ ごま麹ドレッシング:野菜、卵、蒸し物に

60℃ かつお節と昆布の合わせだし醤油麹

60℃ にんにく塩麹:常備必須の万能発酵調味料

60℃ 海苔しょうゆ麹:旨味も風味も豊か!

60℃ 生姜しょうゆ麹:生姜香るまろやかな味

60℃ ココア麹ペースト&活用法:砂糖不使用!

60℃ 栗麹&活用法(どら焼き、モンブラン)

60℃ オートミール麹&活用法(ヨーグルト、オムレツ、きなこボール)

60℃ レモン塩麹:レモンのさわやかな酸味と風味の万能調味料

60℃ 金柑麹&活用法3選:甘くてさわやか!栄養豊富な発酵食

60℃ 濃縮 甘酒:低温調理で簡単!砂糖の代わりにも使える発酵調味料

60℃ いちご麹&活用法4選:トッピングや凍らせてシャーベットとしても

58℃ パイナップル麹&活用法4選:トッピングやシャーベット、漬け地にも

質問・疑問・要望・作った感想をコメントいただけたら嬉しいです^^

【注意】

低温調理では高温による殺菌ができないため、食の安全に留意する必要があります。

レシピ記載の温度・時間設定をご参考いただき、例として大きく温度設定を変更するなどはされないようご注意ください。

なお、レシピ記載の設定をお守りいただいた上であっても、食材や調理環境などによっても安全面のリスクが異なるため、最終的には自己責任となりますことご了承ください。

取扱説明書や低温調理ガイドブック、各種の低温調理における情報などをご覧いただいた上で、安全に配慮した調理をお願いいたします。詳細はこちらの【低温調理のルール 〜6つのポイント〜】を参照くださいませ。

また食中毒に関して、下記のサイトもご一読ください。

特にお年寄りやお子様、免疫力の弱っている方は当サイト推奨温度設定に従わずに、下記厚生労働省サイトの指示に従い全てのお肉で【中心温度75℃ 1分以上】の加熱をしてください。

→ 食肉に関する注意点:厚生労働省 食中毒予防

米麹が乾燥タイプしか見つからないのですが、おなじように作る方法ありますか?

難しそうでしたら、頑張って探しているので見つけてからチャレンジします!

お問い合わせありがとうございます!

ご返信にお時間頂戴し大変恐れ入ります。

レシピ開発者の方で確認を進めておりますがご回答までお時間をいただいてしまいそうなため、大変恐れ入りますがレシピ通りの米麹(生)でお作りいただくことをご検討いただけましたら幸いでございます。

確認でき次第にまたご連絡させていただければと存じます。

このような回答となり誠に恐れ入りますが、ご確認くださいませ。

おいしくできますように。

糀菌の発酵には35~40度が最適、また大量の酸素が必要と記載されているサイトもありますが、57度にした理由、密閉している理由はありますでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

麹を培養させる際は35〜40℃が推奨されていますが、糖化には55〜60℃が推奨されております。

今回の白味噌は短時間で麹や大豆に含まれるデンプンを糖化させて作り上げるため、57℃を採用しております。

密閉している理由も同様で、麹の培養には酸素が必要ですが、本レシピでは均一な糖化を促すため、袋に入れて密閉し低温調理をしております。

ご確認くださいませ。