・BONIQ設定

・材料

・比較実験

・比較実験結果

・作った感想

BONIQマニアにおくる、低温調理の疑問あれこれの検証。

低温調理は「ほったらかしで食材を理想の状態に完璧に仕上げられる」「洗い物などが少ない」「保存が簡単」「きちんとルールを守ればすごく安全」などメリットが多く、筆者は料理家としてもプライベートの食事にしても無くてはならない必需品となっている。

一方、デメリットの意見として「調理時間が長い」というのがある。調理中でもBONIQの湯せんの前に張り付いて見ている必要は全くなくタイマーが鳴るまでほったらかしていれば良いし、なんなら出かけていても寝ていても良い。事前に仕込んで冷蔵あるいは冷凍にストックし、温めてすぐ食べられるので問題ないと思うのだが、確かに加熱が必要な食材を今すぐ調理して食べたい場合には向かない。

なぜ調理時間が長いのか?BONIQのルール「低温調理 加熱時間基準表」があるが、これを守れば安全レベルまで食中毒菌を殺菌できるという「食材の厚さ」に対する「設定温度」と「設定時間」の表である。

その「設定時間」は【A. 食材の芯温が設定温度に到達する時間】 + 【B. その温度で安全なレベルまで減菌される時間】 = 加熱設定時間

で決まっている。決して間違えてはいけないのが、【A. 食材の芯温が設定温度に到達する時間】で終わってはいけない。

例えば鶏むね肉を60℃に仕上げるとして、60℃で低温調理し芯温計を刺してみて「60℃になったからOK」では十分に殺菌されておらず食中毒のリスクがある。

そこで【B. その温度で安全なレベルまで減菌される時間】をプラスして食中毒菌を殺菌することで、安全に調理できる。

【A】と【B】の時間(さらに少しの余裕)を加えているので設定時間が長くなる。

これは安全な低温調理のためには必要な時間なのである。この【A. 食材の芯温が設定温度に到達する時間】を可視化してより安心度を高めるために、鶏むね肉を使って、どのように温度上昇するのかをモニタリングする。

実験1. 鶏むね肉のみ

実験2. 鶏むね肉 + オリーブオイル肉と一緒にオイルを入れると気密性が上がるという説もあるが、オイルを入れることで温度上昇に変化が出るのか?こちらも合わせて検証する。

BONIQ設定

60℃

2:05(2時間5分)

※参照:低温調理 加熱時間基準表(鶏肉)

材料

・鶏むね肉(国産) 280g(厚さ3cm)

・オリーブオイル(実験2のみ) 大さじ2

《手順》

比較実験

鶏むね肉の余分な皮や脂を切り落とし、厚さと重さを揃える。

鶏むね肉を低温調理用バッグに入れる。

実験1. そのまま

実験2. オリーブオイルを加える

芯温計を刺し、BONIQ(60℃ 2時間5分)にて芯温の温度上昇の経過をモニタリングする。

低温調理用バッグ(BONIQ 低温調理用耐熱袋「BONI BAG」):https://boniq.jp/recipe/BONIBAG_Recipe

比較実験結果

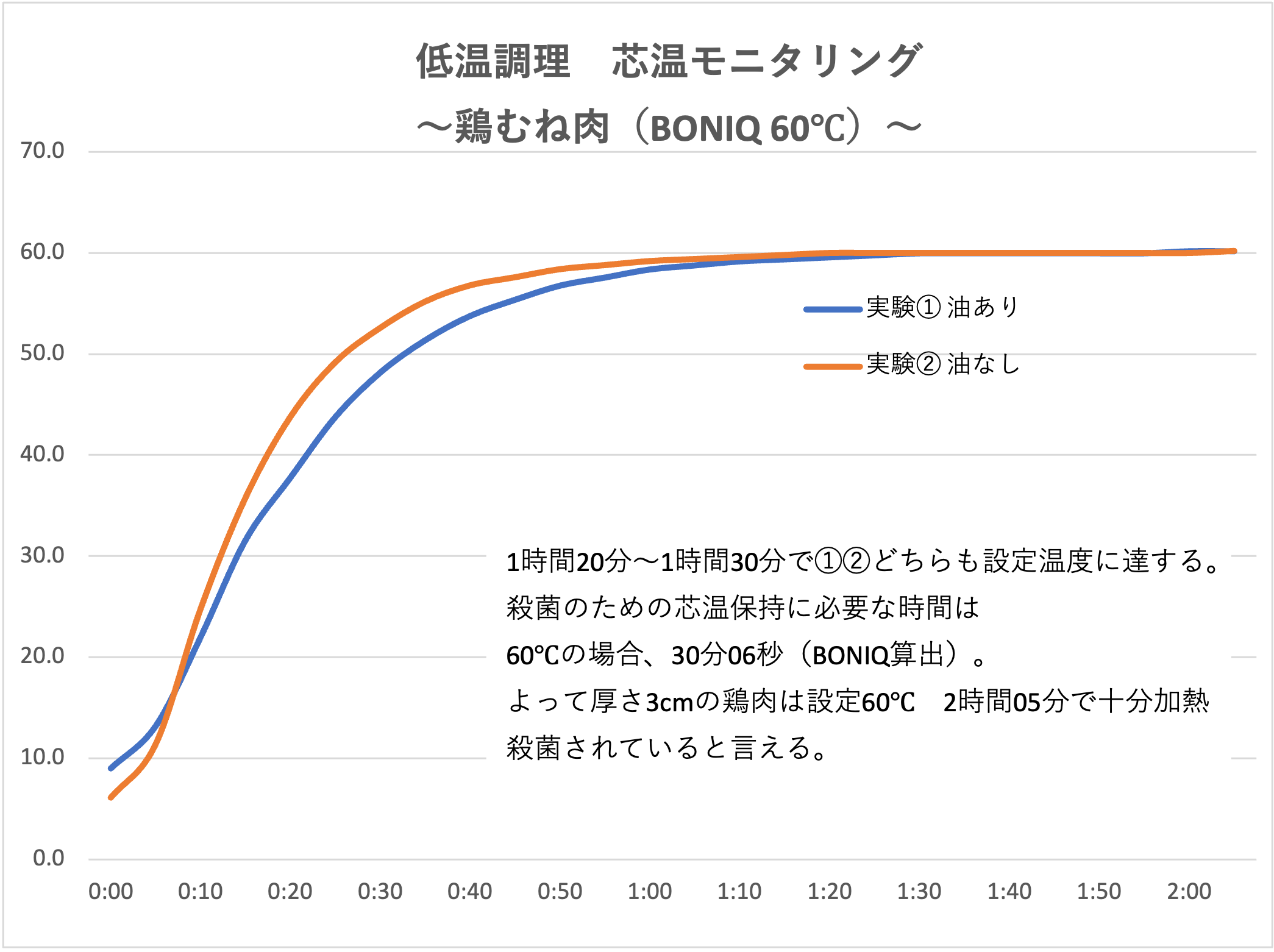

まず「実験1. 鶏むね肉のみ」 と「実験2. 鶏むね肉 + オリーブオイル」を比較すると、一説ではオイルを入れた方が気密性が上がって良いと言われていたが、データを見ると逆に実験1の何も入れていない方が若干温度上昇が速い。

ただ、僅かな差であるのでおそらく芯温計の角度や刺し方による誤差の範囲だと思う。同じ実験を再度やってみたが、実験1と実験2でほとんど同じグラフになった。

実験1、実験2ともに仕上がりの身質や味にほとんど差は出なかった。

よって、柔らかい身質の魚介などで形が崩れないようにオイルを入れる場合(参照:「51℃ フリーザーバッグに油は必要? ほたて編」)、風味付けのために香りのあるオイルを入れる場合、他の脂溶性の食材と一緒に入れて香りを引き出すためにオイルを入れる場合は良いと思う。

しかし、ただ単に肉と一緒に香りの少ないサラダ油やピュアオイルなどを入れるのはあまり意味がないかもしれない。

グラフを見ると

実験1. 鶏むね肉のみ → 1時間20分

実験2. 鶏むね肉 + オリーブオイル → 1時間30分

で設定の60℃に到達している。殺菌のための芯温保持に必要な時間は「30分6秒」(BONIQ算出による)。

長く時間がかかった実験2の方を基準として、温度上昇「1時間30分」+芯温保持「30分6秒」=「2時間6秒」となる。

よって厚さ3cmの鶏肉は60℃の場合、設定時間「2時間5分」(参照:低温調理 加熱時間基準表(鶏肉))で安全レベルまで十分に殺菌できていると言える。

《作った感想》

低温調理は食材を理想の状態に仕上げられる一方で、安全でなくてはなりません。

低温だから危険なのではなく、ルールさえきちんと守れば科学的理論に基づいたとても安全な調理法なのです。

調理時間は短くありませんが、湯せんの前に張り付いて見ている必要は全くなくタイマーが鳴るまでほったらかしていれば良いですし、ぜひその間の時間を有効に活用いただければと思います。

このような実験で安全性を可視化することによって、より安心して調理していただければ幸いです。

ちなみに私は市民ランナーですが、BONIQに投入すると同時に家を出て、ランニングして帰ってくる頃に出来上がり!が日課です。

<鶏むね肉 比較実験シリーズ>

60℃ 鶏胸肉 低温調理 塩タイミング比較実験

60℃ フリーザーバッグに油は必要? 鶏むね編

冷凍肉そのまま低温調理可能?比較実験

低温調理済の冷凍肉 解凍方法比較実験

鶏むね肉の切り方 繊維方向と柔らかさ比較実験

<温度上昇モニタリング 比較実験シリーズ>

64℃ パウンド型合挽肉 温度上昇モニタリング

低温調理済冷凍・冷蔵肉 温め時間モニタリング

質問・疑問・要望・作った感想をコメントいただけたら嬉しいです^^

【注意】

低温調理では高温による殺菌ができないため、食の安全に留意する必要があります。

レシピ記載の温度・時間設定をご参考いただき、例として大きく温度設定を変更するなどはされないようご注意ください。

なお、レシピ記載の設定をお守りいただいた上であっても、食材や調理環境などによっても安全面のリスクが異なるため、最終的には自己責任となりますことご了承ください。

取扱説明書や低温調理ガイドブック、各種の低温調理における情報などをご覧いただいた上で、安全に配慮した調理をお願いいたします。詳細はこちらの【低温調理のルール 〜6つのポイント〜】を参照くださいませ。

また食中毒に関して、下記のサイトもご一読ください。

特にお年寄りやお子様、免疫力の弱っている方は当サイト推奨温度設定に従わずに、下記厚生労働省サイトの指示に従い全てのお肉で【中心温度75℃ 1分以上】の加熱をしてください。

→ 食肉に関する注意点:厚生労働省 食中毒予防

最新記事 by 小野寺 桂子 (全て見る)

- 低温調理のルール 〜6つのポイント〜 - 2020年6月3日

鶏胸肉の低温調理にて、冷ましてから試食したら、食感の感覚的に加熱が足りないようでした。一度冷ましてしまった場合、再加熱はどのようにしたら良いでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

「低温調理 加熱時間基準表(https://boniq.jp/pdf/ttguide.pdf )」に従って加熱したものは充分に加熱殺菌できておりますので、加熱後すぐでも、冷却後でも、安心してお召し上がりいただけます。

ほか、低温調理時のルールをまとめておりますので、ぜひ下記ページもご確認くださいませ。

「低温調理のルール 〜6つのポイント〜」

https://boniq.jp/recipe/?p=19886

再加熱(温め直し)は下記要領で再度BONIQに投入ください。

・仕上げに焼いたり加熱する場合:「一次加熱温度ー5℃で15〜20分」ただし、55℃以上

・そのまま食べる場合:「一次加熱温度で15〜20分」

※温め時間は厚さ1〜3cm程度の肉を想定

引き続き低温調理をお楽しみいただけますように。

・実験1・実験2とも条件設定にスタート時の鶏むね肉の芯温、水温、水量が示されていない。じっさい、示されているグラフにはスタート時の芯温が異なっており、比較実験としてはやや精度が低い。

・「同じ実験を再度やってみたが、実験1と実験2でほとんど同じグラフになった」とあるけれども、何度やっても実験1と実験2で同様の差があるのなら、その原因は油を入れる/入れないにあると推定することが合理的。

だと思います。

なおこの実験に限らず、低温調理時の水温・食材温度の上昇・維持には水量、気温が大きく影響します。設定温度に達しても、気温が低いとどんどん水温が低下(特に水量が少ないと影響大)するので、「60℃・2時間5分に設置すればオッケイ」と言い切れない場合があることに留意すべきです。私はサラダチキンを「45℃・30分+67℃90分」で調理しているのですが、冬場になると製造後2週間目でニオイが出るようになったので、発泡スチロールで鍋をすっぽり包む容器を作ったところ、ニオイが出ず長持ちするようになりました。

ご指摘ありがとうございます。

「実験1・実験2とも条件設定にスタート時の鶏むね肉の芯温、水温、水量が示されていない。」につきましては「鶏むね肉の芯温」は記載していませんが、どちらも「冷蔵庫(約5℃)」から出したてのものを使用し、芯温計をセットしている3分程の間に1〜2℃の差異ができます。ただこの差は設定温度に達したBONIQの湯せんに浸けてすぐの時点で、ほぼ同じになるので、記載しておりませんでした。

大変失礼いたしました。

また「同じ実験を再度やってみたが、実験1と実験2でほとんど同じグラフになったとあるけれども、何度やっても実験1と実験2で同様の差があるのなら、その原因は油を入れる/入れないにあると推定することが合理的。」につきましては、「油を入れる、か、入れないか」でどちらかが十分に加熱されないのなどがあれば問題ですが、BONIQの設定温度と時間(当実験は60℃ 2時間5分)を守れば、BONIQ終了のタイマーが鳴る時点ではどちらも十分に加熱殺菌されており、仕上がりの身質にも違いが見られませんでした。

香りのある油を入れて肉に香りを付けることは可能ですが、油を入れる、入れないで

・加熱殺菌

・仕上がりの肉の身質

には全く影響がなく、香りのないサラダ油などを入れる意味はあまりないということになります。また、途中経過で若干のグラフの違いはありますが、低温調理の途中で設定時間に到達しないまま食材を引き上げることは絶対にありませんので、そのような意味でも「違いはない」とさせていただきました。

「低温調理時の水温・食材温度の上昇・維持には水量、気温が大きく影響する」点につきましては、BONIQ設定時の水温と水量は「湯せんの水温上昇」には影響しますが、食材は水温が設定温度に達してから湯せんに投入するので、湯せんの温度は一定に保たれています。湯せんに食材を入れると一時的に水温は下がりますが、湯せんに大量に食材を入れない限り、1分程度ですぐに水温は設定温度に戻ります。

BONIQの「低温調理加熱基準表」

https://boniq.jp/pdf/ttguide.pdf

はそのようなことも加味し、「実際に必要な芯温保持時間」より長く設定時間をおいています。

「低温調理のルール 〜6つのポイント」

https://boniq.jp/recipe/?p=19886

にもありますように、湯せんに大量に食材を入れるという使い方は食材が十分に加熱されない可能性があるので推奨していません。

また、BONIQが稼働している限り湯せんの温度は一定に保たれますので、気温は影響しません。ですので「設定温度に達しても、気温が低いとどんどん水温が低下する」ということはありません。

「厚さ3cmの鶏肉は60℃ 2時間5分」の設定で全く問題ございませんのでご安心ください。

また、サラダチキンを「45℃・30分+67℃90分」で調理なさっているとのことですが、鶏肉を54℃以下で調理することは非常に危険です。食中毒菌である「ウェルシュ菌」や「セレウス菌」は54℃以下で増殖し、特にウェルシュ菌は43〜45℃が至適温度(一番増殖する温度)ですので、「45℃」での低温調理は菌を培養していることになってしまいます。一度増殖して芽胞を形成すると100℃以上になっても死滅しませんので、「45℃」の後に「67℃ 90分」調理されたとしても食中毒菌は死滅することはありませんので、食中毒の危険が高まります。

上記の「BONIQの加熱基準表の範囲内」で、お好みで「温度」を変更していただく分には全くかまいませんが、その場合は必ず「設定時間」をお守りいただくようお願いいたします。