・ドリップって?

・ドリップの種類

・BONIQで低温調理後のドリップ

・ドリップとともに冷却

・ドリップについて注意すること

・調理後のドリップをなるべく出さないために

今回は、よくご質問をいただく、低温調理前&低温調理後の「ドリップ」について解説します。

ドリップって?

一般には「冷凍肉を解凍したときに肉の内部から分離して出る液体」のこと。

食肉を緩速凍結すると氷結晶の体積が増加して、細胞組織が損傷し、解凍すると細胞内の可溶成分(たんぱく質、エキス分、ビタミン類など)までも水分とともに細胞外へ流出するため、食肉のうま味が低下する。

(引用:日本食肉消費総合センター「用語集」より)

ということで、「なるべくドリップが出ない(肉や魚の旨味、栄養素を流出させない)ようにすることがベター」と言えます。

ドリップの種類

1. 購入してきた生肉・生魚のドリップ

2. 冷凍肉・冷凍魚を解凍した時のドリップ

3. BONIQで低温調理後のドリップ

と、ざっと3種類のドリップがありますが・・・

「1. 購入してきた生肉・生魚のドリップ」と「2. 冷凍肉・冷凍魚を解凍した時のドリップ」には臭みが含まれています。

おいしさ面、また、衛生面でも良いものとは言えないため、このようなドリップは捨て、身についているドリップもキッチンペーパーで拭き取ってあげると良いです。

BONIQで低温調理後のドリップ

「1. 購入してきた生肉・生魚のドリップ」や「2. 冷凍肉・冷凍魚を解凍した時のドリップ」と違い、 「3. BONIQで低温調理後のドリップ」には旨味がたくさん含まれています。

ドリップは食材から自然に出る液体であり、低温調理後に発生するものは既に加熱されているため(適切に加熱された場合のみを対象とする)、通常は雑菌の繁殖リスク、食中毒の発生リスクはありません。

1. や 2. のように〝捨てる〟のではなく、ソースやたれ、ドレッシングなどに活用することができます。

調理後のドリップを活用するレシピもありますし、煮詰めたりなどの工程を踏まないと味が薄くなってしまうことなどから、あえてドリップは使わない、というレシピもあります。

例えば以下など、ローストビーフや鶏ももステーキなどの場合はドリップをソースに活用することができます。

活用する場合はそのような記載のあるレシピをご参考ください。

ドリップとともに冷却

低温調理終了後、冷製にする場合、保存をする場合、または調味料を含ませる場合は、以下のいずれかを選択します。

・ドリップとともに袋ごと氷水に浸けて冷却する

・ドリップとともに塩などの調味料を含ませる(常温に置いてOKだが、衛生面の観点から最長でも1時間まで。)

・ドリップとともに塩などの調味料を投入し、袋ごと冷却する

BONIQ後に冷却をすると、袋に出たドリップが食材にいくらか戻ります。

ですので、冷却は必ずドリップと一緒に行っていただければと思います。

冷却(保存中にも)しながら調味料や風味が身に浸透していきますので、袋のままドリップと一緒に保存していただければ良いと思います。

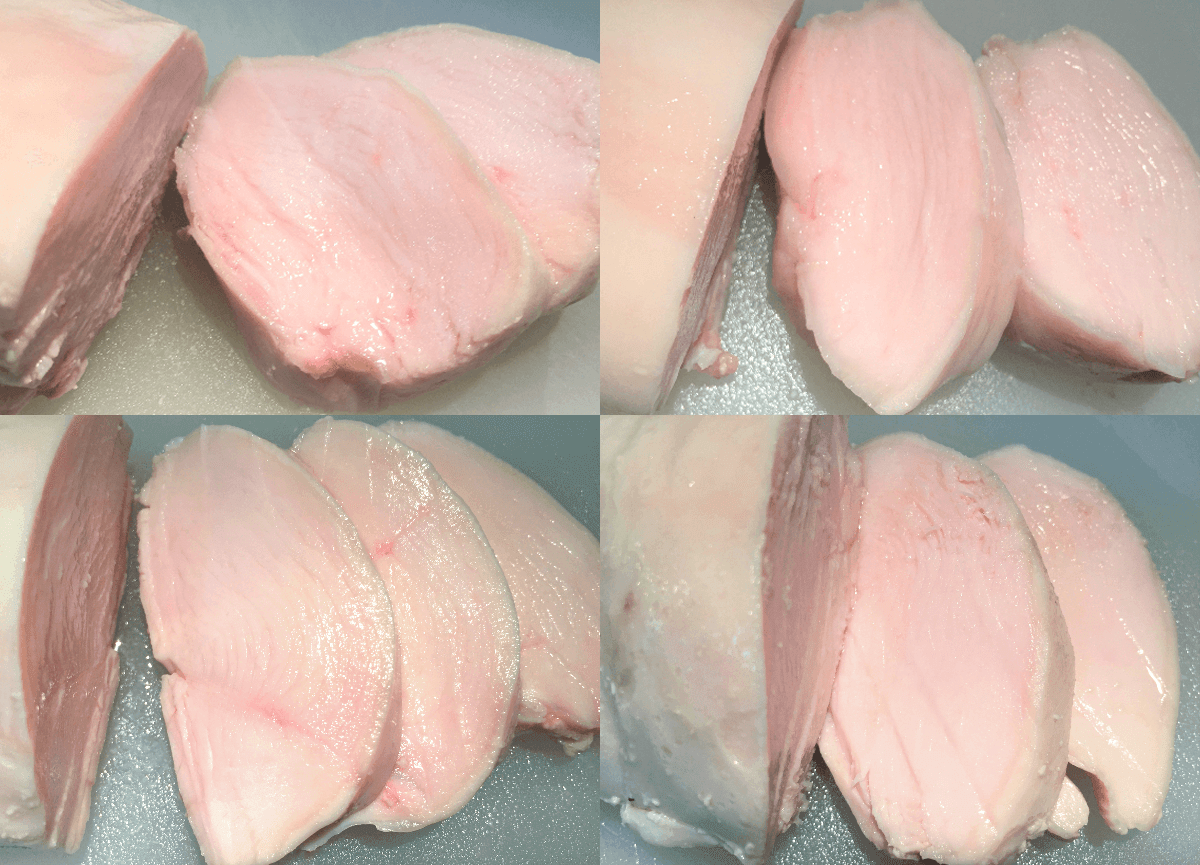

例えば以下、塩をするタイミングはいつがベストか?を検証した以下の比較実験で、鶏むね、牛ももともに「低温調理後、袋に塩を入れて含ませる」が1番おいしくなるという結果が出ました。

低温調理終了後袋を引き上げ、袋の口を開けて塩を入れ(ドリップは捨てたりせずにそのまま)、そのまま袋ごと保存をすることで肉汁の中で塩を浸透させられ、一番柔らかくジューシーに仕上がると結論づけられます。

なお、すぐに食べる場合で塩を含ませる時は常温に置いてOKですが、最長でも1時間としてください。

食中毒のリスクが発生するため、1時間以上常温に置くことはお避けください。

保存をする場合で塩を含ませる時は低温調理終了後袋を引き上げ、袋の口を開けて塩を入れ、口を閉じて袋ごと(食材全体を)氷水に浸けて急冷し、冷蔵/冷凍庫で保存をしてください。

(参照:「低温調理のルール 〜6つのポイント〜」)

ドリップについて注意すること

食材自体(身)同様に“生肉や生魚のドリップ”も、適切に加熱されないと食中毒のリスクがあります。ご注意ください。

以下の2つの場合のドリップは食中毒のリスクの可能性があるため、このようなドリップが発生する状態を避ける必要があります。

1. 生肉・生魚の段階で袋の口部分に付着したドリップ

食材を袋に投入する際に袋の口部分(上部)に食材があたってドリップがついた場合、そして低温調理時にこの部分が湯せんに浸からない場合、適切な加熱ができず、食中毒のリスクが生じます。

(チャック付き袋でチャックの部分も含め袋全体を湯せんに浸けられる場合は、身の部分同様に適切に加熱ができるため問題ありません。)

食材を袋に入れる際には、生肉・生魚が袋の口部分にあたらないよう、袋の口を大きく開いて食材を底に直接投入するようにしてください。

もし袋の上部にあたりドリップがついた場合は、その部分も湯せんに浸かるようにしてください。

2. 食材やドリップが湯せんに完全に浸かっていない場合

常温で放置された状態と同様となり、衛生上のリスクが高まります。

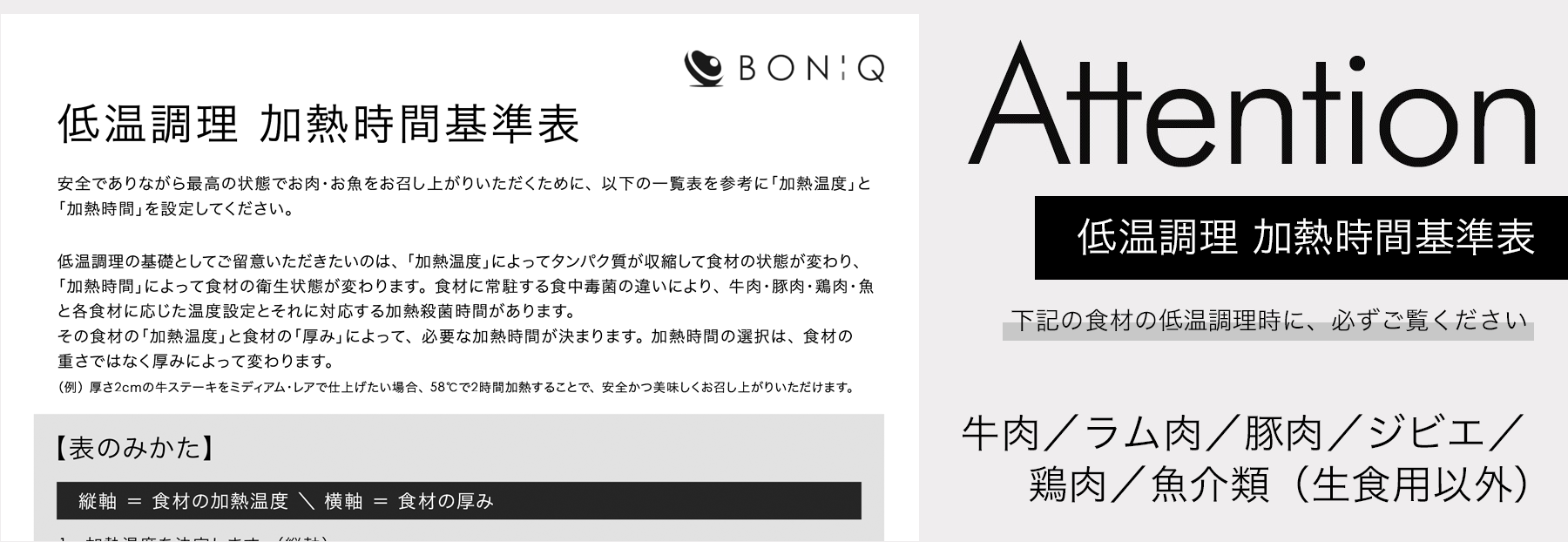

「1. 生肉・生魚の段階で袋の口部分に付着したドリップ」同様に、水の力を使って湯せんで火入れ(加熱)をする低温調理では、湯せん調理が適切に行われないと(「低温調理 加熱時間基準表」に従った加熱設定)食材(身)でもドリップでも食中毒のリスクがあります。

湯せんに浸からない部分(袋の上部や口部分など)にドリップがつかないようにする、ついた場合はその部分も湯せんに浸かるようにする、また、調理中食材やドリップがついた部分が浮いてこないようにする必要があります。

オートミールのリゾットや煮込み料理など、食材や料理によっては始めの投入時に簡単に沈められても、加熱とともに浮いてきてしまうものもあります。その場合はコンテナラック、トレーを使用したり、耐熱性のある瓶などを乗せて完全に湯せんに沈め、適切な加熱設定が行われるようにする必要があります。

(加熱中に浮いてきてしまうものに関しては、レシピページにその旨の記載があります。)

調理後のドリップをなるべく出さないために

「あらかじめ食材の余分な水分を抜いてから低温調理をすることによって、一層旨みを閉じ込めることはできるのか?」

「脱水の有無、また脱水時間によって、その仕上がりに違いはあるのか?」

BONIQでは〝食品用脱水シート〟を使って検証しました。

詳しい実験の様子や結果は上記の比較実験をご覧いただければと思いますが、

結論、

〝脱水シートを使ってBONIQ前に余分な水分を脱水させた方が、おいしくなる!〟

ということが分かりました。

(牛もも塊肉&牛タンステーキ肉で検証。)

脱水シートや脱水の時間が必要なため少しハードルは高くなるかもしれませんが、おいしくいただく方法としてぜひ知っておいていただけたらと思います。

その他、

・冷凍時、急速冷凍をする

・解凍時、(流水などでなく)ゆっくり低温で解凍をする(冷蔵庫解凍や氷水解凍)

などもドリップを少なく抑える方法として挙げられます。

「ドリップがどうも気になっていた」

「ドリップどうしたらいいかいつも悩んでいた」という方は、ぜひご参考ください。

【公式製品サイト – 低温調理器 BONIQ】

https://boniq.store/

【公式低温調理レシピサイト – 低温調理器 BONIQ】

https://boniq.jp/recipe/

【公式Instagram – 低温調理器 BONIQ】

https://www.instagram.com/boniq.jp/

合わせて読みたい

【注意】

低温調理では高温による殺菌ができないため、食の安全に留意する必要があります。

レシピ記載の温度・時間設定をご参考いただき、例として大きく温度設定を変更するなどはされないようご注意ください。

なお、レシピ記載の設定をお守りいただいた上であっても、食材や調理環境などによっても安全面のリスクが異なるため、最終的には自己責任となりますことご了承ください。

取扱説明書や低温調理ガイドブック、各種の低温調理における情報などをご覧いただいた上で、安全に配慮した調理をお願いいたします。詳細はこちらの【低温調理のルール 〜6つのポイント〜】を参照くださいませ。

また食中毒に関して、下記のサイトもご一読ください。

特にお年寄りやお子様、免疫力の弱っている方は当サイト推奨温度設定に従わずに、下記厚生労働省サイトの指示に従い全てのお肉で【中心温度75℃ 1分以上】の加熱をしてください。

→ 食肉に関する注意点:厚生労働省 食中毒予防

最新記事 by BONIQ (全て見る)

- 【新商品】「真空パック器」&「低温調理セット」予約開始! - 2025年12月19日

- 【結果発表】BONIQ 活用法コンテスト!マネしたい「低温調理のワザ」10選 - 2025年11月28日

- 「BONIQ 3.0 アプリ」接続方法&使い方 - 2025年8月28日

コメント